Потихоньку пишу свою обратную связь.

Иногда при посредничестве между мастерами и игроками я чувствую себя смотрителем зоопарка: "Не тискайте тюленя! Не перекармливайте мышь! Нет, лемур сегодня к посетителям не выйдет, он в домике. Не обижайте свинок, это особая беконная порода". Но в этот раз смотритель ушел пить кофе в подсобку, и посетитель дорвался до бесплатного

Наводки частично распределялись мастером самостоятельно еще до написания. Собственно, всяких умных словей про аллюзии, искусство и философию вам мастер уже наговорил, так что я пройдусь по эмоциональной стороне текстов.

Если бы я выбирала наводку для Френ, я бы ей отдала испанца (ну и что, что предсказуемо). Вообще, мне еще со времен "Неписателей" кажется ужасно забавным, что про Австралию со всякими экзотическими гадами пишет девочка, выросшая там, где даже клещи и колорадские жуки не водятся. Это не может не влиять на мое фоновое восприятие. В тексте Ланы практически нет природы. Улица, город, дорога - безлики, историю можно воткнуть в любые декорации. Девочка познает мир через общение и через гаджеты. Я специально перечитала начало текста, про папу-ветеринара и про животных. Даже они даны через призму фото и видео. Единственное "живое" описание муравьеда - и то сон. Я не говорю, что это плохо. Это просто заметно. Если место не передано в тексте никак, кроме названий, то время, сознание эпохи подчеркивается постоянно, буквально кричит в каждом абзаце. По моим ощущениям, автор вцепился в строчку "ровесница века" в наводке (кажется, она там была?) и отработал ее на 146%. Восприятие девочки передается читателю, и от начала до финального текста мне казалось, что я смотрю какой-то интерактивный фильм, что вокруг меня закручивается больной сценарий. Но при этом не согласна про "тупых подростков". Кой-кто мне тут в личке позвякивал сталью на тему того, что "сразу было понятно" и "зачем они полезли". Это приводилось в качестве аргументов тупости поступков, мол, в 13 лет-то можно уже соображать. У меня более пессимистичный взгляд на человеческую природу. Я видела и сволочных родителей, и вполне себе взрослых тридцати- и сорокалетних, готовых цепляться за "мамочку" и "папочку" и вымаливать их любви. По наводке мне казалось, что текст может получиться как раз плачем по всем этим бедным недолюбленным дурашкам. Но... это же Френ. Эмоциональный окрас пздеца в текстах Френ каждый раз заставляет меня думать: "Как же хорошо! Как же хорошо, что это не у меня". В смысле, тексты дают красочную, детальную прорисовку, но при этом не втаскивают в эмпатическое восприятие, как, например, у Кейли или Шинанай. Больные, тяжелые темы Френ передает так, что любуешься рисунком. Оцепенение, благоговение - вот что-то такое вызывают эти тексты, но не слезу и не сочувствие.

Я понимаю, что это нифига не очевидно, но вообще-то это я так хвалю. Френ пишет красиво и азартно, как рамочная история это вообще идеально.

Текст Тюльпана я пересылала мастеру с комментами капслоком, с кучей восклицательных знаков и вообще эмоциональненько. Впечатлилась сильно. Я специально сравнила текст с наводкой, и хочу сказать, что работа проведена очень большая. Мастер конкретные моменты не отметил, а больше никто об этом не знает, так что я просто перечислю то, что от Тюльпана:

- история с девичьим портретом (в наводке - "некоторые события, после которых появляются приступы слепоты");

- дочка лавочника

- все детали про лжеШарля

- все детали про отца

- мастихин (!!!) и много-много исторических подробностей.

Подробности впечатляют не только меня. Мастер-фантаст выразил в личке свое восхищение тщательнейшему изображению технических деталей навроде свиных пузырей.

Свето-цветовые ассоциации с людьми - шикарная находка. Вообще, это очень ценно - суметь передать восприятие художника так, чтобы читающий не-художник воспринимал текст, как родной. В свое время аналогичное восхищение у меня вызвало восприятие музыканта в "Шутке" Кундеры.

Наводка для Симки была написана мастером специально. Мастер радостно делился со мной в личке планами про Италию, я пробежалась по наводкам и сказала - ок, Симке так Симке, и тем самым лишила себя возможности посмотреть, что там за "Сад статуй" планировался как альтернатива. Мне было сказано - если оперу не Симке, то "не доставайся же ты никому", будет написан тот самый таинственный "Сад статуй", который можно отдать на мое усмотрение, а оперу спрячем в самый дальний чулан и никому не покажем. Потом, правда, в разговоре всплыл Эдгар По (я ж капец какая внимательная, примерно на второй неделе обсуждения до меня начало доходить, что Эдгар По, "Витраж" и "Тропинки в небе" - это одна и та же текстовушка, а Слава КПСС - вообще не человек). И я легкомысленно ляпнула: а, ну на Эдгара По у нас всегда есть Симка же! Мастер слегка занервничал и напомнил мне про оперу. Именно тут меня и озарило, кстати, файлы сошлись. Тогда я и побежала в тему искать кого-то, кто "по Эдгару По, но не Симка при этом". Нашла, потеряла, и в итоге наводка всё равно вторым номером ушла Симке, от судьбы не уйдешь, херовый из меня менеджер.

Как я угадала источник наводки - сама не знаю. "С широко закрытыми глазами" я видела давно, краем глаза, в полусонном состоянии, не поняла ничегошеньки, но тут я прочла наводку и меня прямо озарило. Очень похожее чувство было давно, когда в "Угадай персонажа" Фамильное Привидение загадала кого-то из "Генетической оперы", про которую я только слышала. ФП дала подсказку, что у нее на аватарке персонаж "из того же источника", и у меня мгновенно сошелся паззл.

Но это все лирика, я же про текст обещала. По моим ощущениям, гейство Стефано было воспринято читателями как-то менее драматично и более естественно, чем бисексуальность Корта Леграна. Делаю поспешный вывод: у Симки, наверно, хорошо получаются гармоничные геи, которые не отвлекают читателей своей ориентацией. Помнится, в "Сне во сне" тоже почему-то не было штабелей падающих в обморок от шока. Эмоционально Стефано прямо ух какой горячий парень получился. Гневный, возмущенный, испуганный, всякий. Отлично и достоверно показана градация возрастающего давления на психику, отчаяние и шок, а потом истерическое облегчение. Надо сказать, что Симкины персонажи (уже не впервые замечаю) обладают цинизмом в хорошем смысле слова. Они не боятся быть немного хищными (вспомним ту же Кицунэ), не боятся разглядеть в происходящем жестокую игру и понять, что это тоже был подарок. Стефано из тех, кто будет мстить за такой подарочек не зло, а задорно и с удовольствием. На мой взгляд, из всех текстов этой текстовушки это самый-пресамый хэппи энд. Я очень люблю персонажей, которых злые шутки не ломают, не озлобляют, а дают им некий азарт. Симкин текст для меня в этом плане - как одуванчик: красивый, нежный, няшный цветок поразительной живучести.

А вот как делать подарки Снайперу - Х его З. Потому что когда я радостно тащу то, что понравилось бы мне самой, Снайпер смотрит этак нехорошо и интересуется, почему я не могла сама эту хрень до помойки донести, и что я против неё лично имею. Ну нет, нет у Снайпера вкуса к некоторому мазохизму, надо себе это уже где-нибудь записать, над монитором, что ли, повесить. Я сначала хотела отдать Бентинка, но потом поняла, что моё "будет весело" вряд ли совпадёт с вИдением Снайпера, и в ответ на "милый розыгрыш" никто не будет коллег Бентинка пытаться проучить, а просто, пардон, мрачно уепут лопатой, да и всё, ещё и мне достанется, лопату даже от крови предателей не отмоют, а это негигиенично. Тогда я решила сделать упор на знакомый исторический период. Снайпер вникает в тему со стороны фактов и терминов - да будет так. "Не догоню, так хоть согреюсь". Снайпер посмотрела на наводку уже традиционно нехорошо и высказала мне порицание, но взяла в итоге. И, честно говоря, я очень довольна результатом. Сугубая имха: Диего у меня ассоциируется не с Шостаковичем, а со Шнитке. Это древнее личное. Когда-то давным-давно у меня не сросся роман с мальчиком из Консерватории, и вот главное, что я о нем запомнила - его рассказы о том, как "Шнитке вообще-то любить не принято". Музыкально-техническая часть текста закрепляет мне эту ассоциацию - гений, обогнавший время, пугающий и недооцененный в силу недоразвитости современной ему эпохи. Эмоциональный настрой текста Снайпера - голодный и злой. Я даже рецензировать его не могу, не развернув предварительно творожный сырок, потому что у меня организм начинает тревожно орать: "Ааааа, лишения, страдания, мы все умрёоооом, выживать, выживать, запасаться!" Когда я была маленькая, то увлекалась рассказами О.Генри. Мне импонировали его описания бедности - изящные и с достоинством. Помнится, я даже с куклами играла про "восемь долларов в неделю" и "меблированные комнаты". И потом, в голодной юности, в самых отчаянных кризисах я пыталась найти это очарование тех рассказов. Так вот, у Снайпера - прямо противоположное. Физиологичные, злые, горькие описания унизительности и безнадежности. Какая, в жопу, романтика, вы, твари? Флёр "Тристаны" не проглядывает в этом тексте. Детали вроде обожженного лица и любовника Пилар Снайпер выкинула, и мне даже не жалко. Это просто другой жанр. Скажем так: Снайпер почти никогда не соответствует ожиданиям, но открывает новые варианты, которые оказываются внезапно необходимы.

От ницшебродского Руиса переходим к Бентинку. Сашетта наводку не выбирала - не знаю, по принципиальным соображениям или просто поленилась, но она взяла "неразобранное". Кстати, после многократных напоминаний от мастера я полезла посмотреть первоначальный вариант этой текстовушки, который был пять лет назад, и с удивлением обнаружила, что Бентинк и балерина - это мои наводки, правда, я с них торжественно слетела.

Мне немного боязно писать свои мысли по поводу текста Сашетты в этот раз. Мастеру текст очень понравился, а я считаю, что Сашетте есть над чем работать и есть куда расти. Я для себя сформулировала особенности ее текстов, по которым, кстати, в маскараде можно искать. Основное и главное: старики - тот тип персонажей, к которым Сашетта без эмпатии и без симпатии. Остальным, бывает, тоже достается, но вот старики - это такие персы, которых автор держит за шкирку на вытянутой руке, как можно дальше от себя, словно очень грязного и очень злого кота. Возможно, это просто сказывается нехватка опыта, но точка вИдения персонажа смещается, он не показан "изнутри". И далеко не третье лицо тому виной - я в ваших текстах неоднократно видела примеры того, как даже через третье лицо можно влезть в шкуру персонажа.

И с этим связан второй момент "слабости": Сашетте нужно нарабатывать инструментарий. Сейчас это плескание на мелководье, работа на "первом уровне". Надо показать, что персонаж неприятный? Мммм, ну давайте так и напишем: "мерзкий старый хрыч". Можно подавать персонажа через действия, через детали, через параллели, через воспоминания - десятки способов. Оценочные прилагательные - тот самый "первый уровень", это технический рисунок, который нормально использовать в наводке, но не в итоговом тексте.

Диалоги неживые, я точно знаю, что Сашетта может лучше.

Но не надо думать, что я только ворчу. В тексте есть по-настоящему удачные моменты - это описания фильмов Бентинка. Такой очаровательный чернушный угар в стиле детских страшилок. Мне кажется, если бы Дэвид Линч работал в первой половине двадцатого века, то он мог бы снимать что-то такое.

Шебуршунчик - это знак качества. Текст потрясающе проработанный. Все эти термины, атмосфера бальных классов - как будто от человека глубоко в теме. Не знаю, это личный опыт или глубоководное гугление, но результат впечатляет своей аккуратностью и масштабностью. Вообще, если оценивать именно профессионализм текста, то тут Шебуршунчик и Симка будут впереди планеты всей. Хотя... посмотрела на остальных и поняла, что и Тюльпан, и Снайпер на этой ниве потрудились от души. Нет, трудно выделить "самого-самого".

У Шебуршунчика есть такая замечательная черта в текстах, как эмоциональный ритм. Как правило, он основан или на параллелизме, или на контрасте. Параллелизм - это "Танец" в текстовушке "Сон во сне". А контраст - Лоран. Танец, мир идеального противопоставлен миру реальному. Любовь Себастьяна - его же ярости. Парадная и изнаночная сторона мира. Успех и лишения. Все это дано штрихами, противопоставляемые понятия мягко вливаются друг в друга упоминаниями, как знак ин-янь.

Шебуршунчик виртуозно пользуется намеками. Например: "она забыла, что когда-то, кажется, целую вечность назад, пообещала себе больше никогда не ложиться с мужчиной в постель без любви" - при том, что формат текстовушки не предполагает подробного рассказа о прошлом Лоран, о пережитом ей до поступления в академию, одна-единственная фраза закладывает мощнейший фон и поле для дорисовывания фактов.

Очень тонко даны в тексте Лоран психологические детали. Живые, естественные диалоги, достоверные перепады настроения Себастьяна во время ссоры, обезоруживающие слёзы Лоран. Концовку с афишей можно воспринимать двояко - или как продолжение линии намеков, или как "автор устал". Честно говоря, мне не хватило буквально абзаца того, что было между падением Себастьяна с крыши и той афишей - хотя бы пунктирным перечислением, хотя бы набором словосочетаний или нераспространенных предложений.

В целом очень люблю текст Лоран, и считаю большой удачей, что Шебуршунчик участвовала в этой текстовушке.

Честно говоря, с трепетом берусь за рецензирование своей Каллисто - текста Костаса Фириоса. Как-то я предлагала измерять шок-контент в Шебуршунчиках. Вот трагизм можно измерять в Шинанаях. И Костас - не менее двух с половиной Шинанай. Этот текст меня превратил в один сплошной больной зуб, по которому каждым словом - как инструментом стоматолога при диагностике - ток, ток, ток. Если, например, Эжена или Лоран можно читать со слезой, то Костас - это "сухая депрессия", это такая боль, которую выплакать невозможно чисто физически. Каменная. Короткие фразы и четкие рубленые абзацы усиливают эффект.

Надо сказать, что первый вариант "греческого фотографа" (там было другое имя, я не вспомню сейчас, а лезть искать лень) писал поэт, поднаторевший в слэме. И я тогда (спасибо мастеру, напомнил) говорила, что в тексте есть первобытный ужас, ощущение сотворения мира и языка из хаоса. Так вот. У Костаса это многократно усиленный эффект. Сцена с переименованием животных - то ли за счет восклицательных знаков, то ли за счет ремарок - очень сильная по эмоциональному воздействию.

Тут же хочу дополнить сказанное мастером. Описание стиля Пыща как прозрачных витражных красок закрепило у меня в голове ассоциацию с домом Бальо работы Гауди (тут очень плотный бэкграунд, я вас им ещё успею задолбать). Текст Костаса - как раз как прогулка по этому дому: много естественного света, но при этом ты ощущаешь себя внутри огромного, мощного дракона. Обнаженность его скелета одновременно пугает, завораживает и притягивает.

Я прошлась по архиву, почитала старые тексты Пыща со вкусным и простым юмором - Белого Рыцаря, Гермеса Морано, полицейского в Гилфорде, но меня всё никак не отпустит. Из-под мозаики и переливов света на меня уже посмотрело древнее и очень печальное чудовище, и после этого текста считать возможности Пыща поверхностными и лежащими в сфере забавного я уже не могу.

Это вот всё было выражение крайнего, безмерного восхищения. Имхо, после Каджисо и Джудит Моррис взята новая высота.

А вот в тексте Корта Леграна с хронотопом все в порядке. Более того: описание времени и места для меня почти заслоняют основную историю. Город и эпоха, а также среда общения персонажа переданы сверх-тщательно. Я писала мастеру в личке, и повторюсь тут: для меня особую атмосферу создают стационарные телефоны. Как раз сейчас я подсела на триллеры девяностых, где значительная часть интриги основана на том, что нельзя просто так взять и позвонить в любой момент любому человеку. Мы даже не замечаем, как за двадцать с лишним лет изменилось наше сознание. Мир стал... доступнее, что ли. И на фоне тогдашнего ограничения информации - подчеркнутая эмоциональная простота отношений у Корта: "Ты бы сказал, мы бы переспали". Вот эта флегматичность персонажа - очень характерная черта для мастера-фантаста. Его персонажи - созерцатели. Они искренне не понимают, зачем люди вокруг них наверчивают такие сложные башни из чувств и поступков, когда можно действовать по нормальному, удобному алгоритму. "Покажи самое главное - куда нажимать". Коллекция, как мне любезно подсказано, на основе Франко Москино - это очень хорошая иллюстрация. Корт взирает на этот мир и возню людей в нем отстраненно, с некоторой холодной иронией. Он устает, но не раздражается, только недоумевает.

Если присмотреться к угадайке в маскараде, то мастер-фантаст угадывается на раз-два по аналогии с текстом в "Неписателях" - тот же портрет города, тот же персонаж-созерцатель, тот же финальный акцент - основная мысль, к которой персонаж идет через городской ландшафт и статистов-жителей. Момент с просмотром пленки был в наводке (я проверила), но он потрясающе удачно лег на стиль самого автора - просмотр себя со стороны. Автор хорошо передает ощущение, которое может возникнуть, например, с недосыпа - я это называю "мир сбоку". В какой-то момент накрывает ощущение, что ты не-здесь, что все происходящее - не взаправду, и воспринимается через какой-то фильтр. Где-то я читала про такой прием - "остранение". Всё взаимодействие Корта Леграна с миром построено на нем.

Только ленивый, кажется, не подал заявку на "мало описания пребывания в Комнате" у Эдгара По. А мне, знаете ли, хватило. У Симки очень хорошо объяснен концепт - вроде бы даже правильно понят большинством. С точки зрения мастера вообще удачно отдавать Симке "всё объясняющие наводки". Иногда, правда, Симка переоценивает реципиента, как Тарсем Сингх (в свое время мне мой преподаватель арабского очень толково рассказал о режиссерах, которые недооценивают и переоценивают зрителя, но издержки живой беседы по сравнению с перепиской - не могу сейчас найти точных источников и показать их вам). У меня бывает такое чувство именно по отношению к Симке, когда я читаю ее тексты или рецензии - "боже мой, неужели кто-то не просто освоил эту информацию, но еще ухитряется её адаптировать для других?" То есть "умность" первоначального концепта Симка считать может - это раз, и передать её так, чтобы читатели не только валились в восхищенные обмороки, но и что-то для себя усваивали полезное - это два. Честно говоря, я затрудняюсь назвать еще хоть кого-то из авторов, кто обладает подобными способностями. Из читателей это Вьюга, например.

Так вот, про Красную Комнату семейства По. Меня полностью устраивает, что бОльшая часть повествования протекает в нашем мире, а укрощение образов происходит "за чертой" и там же остается. Можно предположить, что в нашем мире не существует понятий для адекватной передачи тех реалий. Я не могу отделаться от параллели с "Твин Пиксом", s3e8: "Это - вода, а это - колодец. Утоли жажду и уходи. У лошади белые глаза, а внутри темно". Комната в изображении Симки - это Черный Вигвам в сериале девяностых, относительно постижимый, потому что бОльшая часть событий "по эту сторону". Боюсь, что если бы нам было показано больше, то это был бы Твин Пикс современный, не каждому по зубам. Увидеть-то можно что угодно, а вот сможешь ли ты это воспринять - большой вопрос.

Да, и момент про Австралию и детей удачно собирает всю текстовушку воедино, как осьминога в авоську. Сразу становится ясно, зачем там Лана и Тим, хорошо укладывается сон Ланы про муравьеда (в наводке его не было, это из разряда волшебных совпадений).

Я ещё раз хочу сказать, что считаю эту текстовушку очень удачной, а всех участвовавших авторов - большими умницами, не побоявшимися показать свою истинную природу творцов.

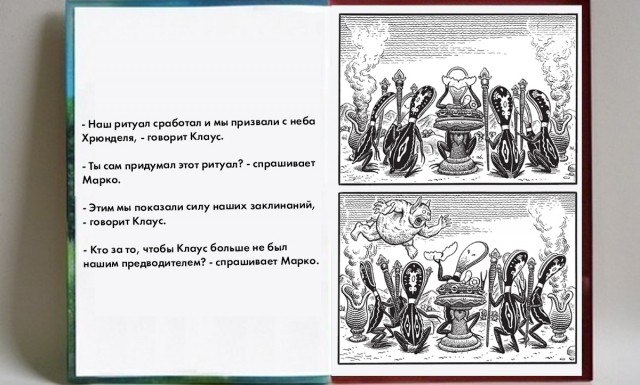

Чувствую себя немного Клаусом, но всё равно принесу вам эту картинку: